Zitat: Unterschied zwischen den Versionen

| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |

HaFu (Diskussion | Beiträge) |

HaFu (Diskussion | Beiträge) |

||

| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 11: | Zeile 11: | ||

* … dass Ihr/e Leser/in bei jedem Satz in Ihrem Text ''Ihre'' Ideen und Formulierungen von den Ideen und Formulierungen ''anderer'' („[[Geistiges Eigentum|geistiges Eigentum]]“, das zitiert werden muss) unterscheiden kann. | * … dass Ihr/e Leser/in bei jedem Satz in Ihrem Text ''Ihre'' Ideen und Formulierungen von den Ideen und Formulierungen ''anderer'' („[[Geistiges Eigentum|geistiges Eigentum]]“, das zitiert werden muss) unterscheiden kann. | ||

| − | * … dass Sie die Ideen und Formulierungen von anderen korrekt wiedergeben (dass Sie z.B. jemandem nicht eine Auffassung unterjubeln, die er/sie gar nicht vertritt). | + | * … dass Sie die Ideen und Formulierungen von anderen ''korrekt'' wiedergeben (dass Sie z.B. jemandem nicht eine Auffassung unterjubeln, die er/sie gar nicht vertritt). |

* … dass Sie – quasi wie im Blockchain-Denken – auf dem aufbauen, was schon da ist, was schon gedacht/konzipiert/erforscht wurde (die Basis der Wissenschaft ist immer der aktuelle Stand der Forschung – das ist eine wichtige Regel guter wissenschaftlicher Praxis). | * … dass Sie – quasi wie im Blockchain-Denken – auf dem aufbauen, was schon da ist, was schon gedacht/konzipiert/erforscht wurde (die Basis der Wissenschaft ist immer der aktuelle Stand der Forschung – das ist eine wichtige Regel guter wissenschaftlicher Praxis). | ||

* … dass Sie (etwa für Österreich) Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zur Verpflichtung zur Quellenangabe einhalten und Definitionen im Universitätsgesetz zum Plagiat anerkennen.“<ref>https://www.law.tuwien.ac.at/Sinn_des_Zitierens_V_1_2.pdf</ref> | * … dass Sie (etwa für Österreich) Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zur Verpflichtung zur Quellenangabe einhalten und Definitionen im Universitätsgesetz zum Plagiat anerkennen.“<ref>https://www.law.tuwien.ac.at/Sinn_des_Zitierens_V_1_2.pdf</ref> | ||

| Zeile 36: | Zeile 36: | ||

== Wörtliches Zitat, auch direktes Zitat == | == Wörtliches Zitat, auch direktes Zitat == | ||

| − | Hauptregel 1 | + | <div class="spalten"> |

| − | + | <div class="spalte-1-1 box-framed box-blau"> | |

| − | Nebenregel 1 | + | <p class="box-header">'''Hauptregel 1'''</p> |

| − | + | <div class="box-content"> | |

| − | Nebenregel 2 | + | '''Aus der Literatur wörtlich übernommene Textteile müssen in der eigenen Arbeit immer in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden und/oder optisch sonst wie klar gekennzeichnet, das heißt vom selbst verfassten Text deutlich erkennbar abgehoben werden. Das öffnende Anführungszeichen ist unmittelbar vor dem übernommenen Text, das schließende Anführungszeichen unmittelbar nach dem übernommenen Text zu platzieren, häufig wird dies nach einem Punkt sein.''' |

| − | + | </div> | |

| − | Nebenregel 3 | + | </div> |

| − | + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | |

| − | Nebenregel 4 | + | <p class="box-header">'''Nebenregel 1'''</p> |

| − | + | <div class="box-content"> | |

| − | Nebenregel 5 | + | Es muss in jedem Fall von der Sache, dem Thema her sinnvoll sein, Textteile aus der Literatur wörtlich zu übernehmen. Es muss sich also in jedem Fall um eine „markante“ Stelle handeln, die der Zitation und Hervorhebung wert ist. „Notorisches Wissen“ (bekannte Sachverhalte – die Grenzziehung ist mitunter schwierig und letztlich eine Einzelfall-Entscheidung) ist nicht zu zitieren, weder wörtlich noch sinngemäß. Die Funktion des direkten Zitats ist immer auch die Auseinandersetzung mit dem Wortlaut des Zitierten: im Sinne einer Zustimmung oder einer Kritik. Eine bloße Aneinanderreihung von direkten und sinngemäßen Zitaten in der eigenen Arbeit muss vermieden werden. |

| − | + | </div> | |

| − | Nebenregel 6 | + | </div> |

| − | + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | |

| − | Nebenregel 7 | + | <p class="box-header">'''Nebenregel 2'''</p> |

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Im Zitatinhalt Ihres direkten Zitats darf andere Literatur weder wörtlich noch sinngemäß zitiert werden. Ihr direktes Zitat aus dem Werk LUHMANN 1984, xxx darf also kein „(MATURANA 1982, 17)“ oder „(vgl. SPENCER BROWN 1969)“ enthalten. Ein direktes Zitat ist in der Regel auch dann zu unterlassen, wenn im für die Wiedergabe vorgesehenen Textteil andere Autoren und deren Positionen angeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass es sich durchwegs um ‚genuinen‘ Fremdtext handelt, der übernommen wird, der also – juristisch gesprochen – „Schöpfungshöhe“ aufweist, also als eigentümliche geistige Schöpfung des Fremdautors gesehen werden kann. | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | ||

| + | <p class="box-header">'''Nebenregel 3'''</p> | ||

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Kommen in den wörtlich übernommenen Textteilen dennoch doppelte Anführungszeichen vor – etwa zur Hervorhebung eines Ausdrucks oder zur Wiedergabe direkter Rede, so sind diese im direkten Zitat in einfache Anführungszeichen zu setzen. Es gibt keine doppelten Anführungszeichen innerhalb doppelter Anführungszeichen. | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | ||

| + | <p class="box-header">'''Nebenregel 4'''</p> | ||

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Fehler in der Rechtschreibung, Grammatik und Stilistik in den vom Fremdautor übernommenen Textteilen müssen übernommen werden, weil wörtliche Zitate ohne Ausnahme wörtlich sind („wortwörtlich“). Fehler sollen aber innerhalb des Zitats mit einer Anmerkung wie etwa [sic] oder (sic) oder einer sonstigen klaren Notation (wie etwa: „(Fehler im Original)“) versehen werden. Siehe auch Nebenregel 5. | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | ||

| + | <p class="box-header">'''Nebenregel 5'''</p> | ||

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Eigene Anmerkungen innerhalb von wörtlich übernommenen Textteilen sind möglich, müssen aber auch mit (…) oder […] oder einer sonstigen klaren Notation gekennzeichnet werden. Auch eigene optische Hervorhebungen und Kennzeichnungen von Textteilen (etwa in fett oder kursiv) sind beim direkten Zitat erlaubt, allerdings muss ausnahmslos ‚vor Ort‘, also nach der Kennzeichnung in einer Anmerkung darauf hingewiesen werden. | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | ||

| + | <p class="box-header">'''Nebenregel 6'''</p> | ||

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Auslassungen bei wörtlich übernommenen Textteilen sind möglich, müssen aber mit (…) oder […] oder einer sonstigen klaren Notation gekennzeichnet werden. | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | ||

| + | <p class="box-header">'''Nebenregel 7'''</p> | ||

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Eigene Übersetzungen fremdsprachiger wörtlich übernommener Textteile sind ebenfalls möglich, auf eigene Übersetzungen ist hinzuweisen und im Idealfall sollte das Original ebenso zitiert werden. Bei fremden Übersetzungen ist der Name des Übersetzers anzugeben. | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

Die Hauptregel 1 gilt auch für Einzelsätze und Halbsätze: „In jedem Lehrbuch zum korrekten wissenschaftlichen Arbeiten steht, dass wörtliche Zitate mit Anführungszeichen kenntlich zu machen sind. Das gilt auch für einzelne Sätze, ja für Halbsätze. Ich habe das extra noch einmal in zehn Anleitungsbüchern nachschauen lassen.“ (Wolfang Löwer im Interview mit „Der Zeit“, 2011, hinter Bezahlschranke, daher zitiert nach https://vroniplag.wikia.org/de/wiki/Forum:VroniPlag_und_die_Plagiatsdefinition). | Die Hauptregel 1 gilt auch für Einzelsätze und Halbsätze: „In jedem Lehrbuch zum korrekten wissenschaftlichen Arbeiten steht, dass wörtliche Zitate mit Anführungszeichen kenntlich zu machen sind. Das gilt auch für einzelne Sätze, ja für Halbsätze. Ich habe das extra noch einmal in zehn Anleitungsbüchern nachschauen lassen.“ (Wolfang Löwer im Interview mit „Der Zeit“, 2011, hinter Bezahlschranke, daher zitiert nach https://vroniplag.wikia.org/de/wiki/Forum:VroniPlag_und_die_Plagiatsdefinition). | ||

| Zeile 60: | Zeile 95: | ||

Umgekehrt gibt es keine Grenze ‚nach oben‘, die festlegt, wie lang ein direktes Zitat maximal sein darf. Klarerweise sollte sich das direkte Zitat auf die Länge eines Absatzes (einiger Zeilen) beschränken, längere direkte Zitate müssen vom Inhalt her gerechtfertigt sein. | Umgekehrt gibt es keine Grenze ‚nach oben‘, die festlegt, wie lang ein direktes Zitat maximal sein darf. Klarerweise sollte sich das direkte Zitat auf die Länge eines Absatzes (einiger Zeilen) beschränken, längere direkte Zitate müssen vom Inhalt her gerechtfertigt sein. | ||

| − | In der Psychologie werden bei mehr als 40 Wörtern eines wörtlichen Zitats nach der DGPs<ref>DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR PSYCHOLOGIE (DGPs) (Hg.) ( | + | In der Psychologie werden bei mehr als 40 Wörtern eines wörtlichen Zitats nach der DGPs<ref>DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR PSYCHOLOGIE (DGPs) (Hg.) (2019<sup>5</sup>): Richtlinien zur Manuskriptgestaltung. Unter Mitarbeit von Jan Pfetsch. Göttingen: Hogrefe.</ref> Blockzitate als eigener Absatz ohne Anführungszeichen formatiert. Natürlich werden davor Autor und Jahr angegeben und am Ende des Blockzitats, also nach dem Punkt, wird in Klammern die Seitenzahl angegeben (S. XXX bzw. S. XXX-YYY). |

Sehr geringe „Umformulierungen“ eines fremden Textes – etwa einige Wörter in einem mehrzeiligen Absatz, wobei der Rest unverändert bleibt – würden den Verfasser nicht von der Pflicht entbinden, die wörtlich übernommenen Textteile in doppelte Anführungszeichen zu setzen. Allerdings entspricht diese Praxis des Umformulierens und Synonym-Ersetzens ohnehin nicht mehr aktuellen wissenschaftlichen Standards und sollte daher unbedingt unterlassen werden. | Sehr geringe „Umformulierungen“ eines fremden Textes – etwa einige Wörter in einem mehrzeiligen Absatz, wobei der Rest unverändert bleibt – würden den Verfasser nicht von der Pflicht entbinden, die wörtlich übernommenen Textteile in doppelte Anführungszeichen zu setzen. Allerdings entspricht diese Praxis des Umformulierens und Synonym-Ersetzens ohnehin nicht mehr aktuellen wissenschaftlichen Standards und sollte daher unbedingt unterlassen werden. | ||

| Zeile 76: | Zeile 111: | ||

Im Buch „Das Jenseits der Philosophie“ des österreichischen Philosophen Josef Mitterer steht auf S. 37: | Im Buch „Das Jenseits der Philosophie“ des österreichischen Philosophen Josef Mitterer steht auf S. 37: | ||

| − | + | [[Datei:Mitterer-woertliches-zitat.png|none|thumb|600px]] | |

Ein korrektes wörtliches (direktes) Zitat dieser Stelle könnte nun etwa so aussehen: | Ein korrektes wörtliches (direktes) Zitat dieser Stelle könnte nun etwa so aussehen: | ||

| + | <blockquote> | ||

„In Frage steht, wie die Beziehung, das Verhältnis, der Zusammenhang, [sic] zwischen Sprache und Realität beschaffen sind [sic], aber nicht, dass unterschieden werden muss zwischen Sprache und Realität, Beschreibung und Objekt […].“ | „In Frage steht, wie die Beziehung, das Verhältnis, der Zusammenhang, [sic] zwischen Sprache und Realität beschaffen sind [sic], aber nicht, dass unterschieden werden muss zwischen Sprache und Realität, Beschreibung und Objekt […].“ | ||

| − | + | </blockquote> | |

| + | (Es folgt eine Quellenangabe je nach Zitierweise: Autor-Jahr oder Fußnote; unübliche Zitatform in der numerischen Zitierweise.) | ||

Kürzungen (Auslassungen), die nicht sinnentstellend sind, sind zulässig. Ebenso sind vermutete oder tatsächliche Fehler zu kennzeichnen. Wichtig ist, dass der Kontext des direkten Zitats in jedem Fall korrekt wiedergegeben wird. Das direkte Zitat darf niemals aus dem Kontext gerissen werden. Im vorliegenden Fall beschreibt Josef Mitterer die Grundannahme unseres Philosophierens, derer zu Folge – Mitterers Auffassung nach – dualistisch zwischen Sprache und Realität unterschieden wird. Das direkte Zitat könnte daher etwa eingeleitet werden mit den Worten: | Kürzungen (Auslassungen), die nicht sinnentstellend sind, sind zulässig. Ebenso sind vermutete oder tatsächliche Fehler zu kennzeichnen. Wichtig ist, dass der Kontext des direkten Zitats in jedem Fall korrekt wiedergegeben wird. Das direkte Zitat darf niemals aus dem Kontext gerissen werden. Im vorliegenden Fall beschreibt Josef Mitterer die Grundannahme unseres Philosophierens, derer zu Folge – Mitterers Auffassung nach – dualistisch zwischen Sprache und Realität unterschieden wird. Das direkte Zitat könnte daher etwa eingeleitet werden mit den Worten: | ||

| + | <blockquote> | ||

Josef Mitterer beschreibt eine Grundannahme allen dualistischen Philosophierens wie folgt: | Josef Mitterer beschreibt eine Grundannahme allen dualistischen Philosophierens wie folgt: | ||

Das wörtliche Zitat ist damit in den richtigen Kontext eingebettet und wird etwa im Folgenden der eigenen Kritik zugänglich. | Das wörtliche Zitat ist damit in den richtigen Kontext eingebettet und wird etwa im Folgenden der eigenen Kritik zugänglich. | ||

| + | </blockquote> | ||

== Sinngemäßes Zitat, auch indirektes Zitat (unpassend auch: „inhaltliches Zitat“) == | == Sinngemäßes Zitat, auch indirektes Zitat (unpassend auch: „inhaltliches Zitat“) == | ||

| − | Hauptregel 1 | + | <div class="spalten"> |

| − | + | <div class="spalte-1-1 box-framed box-blau"> | |

| − | Nebenregel 1 | + | <p class="box-header">'''Hauptregel 1'''</p> |

| − | + | <div class="box-content"> | |

| − | Nebenregel 2 | + | '''Ein sinngemäßes Zitat ist die Wiedergabe einer Idee, eines Gedankenkerns eines anderen Autors in ausnahmslos eigenen Worten, Satzteilen und Sätzen. Es darf nicht als „Umformulierung“ oder „Umschreibung“ des Originals missdeutet werden und schon gar nicht mit Wiedergabe in indirekter Rede verwechselt werden. Es werden keine Anführungszeichen verwendet. Anfang und Ende eines sinngemäßen Zitats müssen deshalb durch die Platzierung der Quellenangabe mit „Vgl. N.N.“ klar und unmissverständlich markiert werden.''' |

| − | + | </div> | |

| − | Nebenregel 3 | + | </div> |

| − | + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | |

| − | Nebenregel 4 | + | <p class="box-header">'''Nebenregel 1'''</p> |

| − | + | <div class="box-content"> | |

| − | Nebenregel 5 | + | Ein bloßes „Umschreiben“ von Textteilen anderer Autoren – eigenhändig oder mit Paraphrasier-Software – ist nicht erlaubt, verfehlt den Sinn wissenschaftlichen Zitierens und konstituiert in keinem Fall ein sinngemäßes Zitat. Paraphrasen bzw. Paraphrasierungen im so verstandenen Sinne sind keine gute wissenschaftliche Praxis. Sinngemäß Zitieren bedeutet immer, den Sinn, die Idee einer Textpassage eines anderen Autors zu erfassen. Dies schließt eine bloße Synonym-Ersetzung, also eine Arbeit auf rein redigierender und syntaktischer Ebene von vornherein aus. |

| − | + | </div> | |

| − | Nebenregel 6 | + | </div> |

| − | + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | |

| − | Nebenregel 7 | + | <p class="box-header">'''Nebenregel 2'''</p> |

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Sinngemäße Zitate können sich auf ganze Werke beziehen, wie etwa in diesem Beispiel: „Die Anwendung des Autopoiesis-Begriffs auf soziale Systeme (vgl. LUHMANN 1984) ist umstritten.“ Aus dieser Nebenregel folgt nicht, dass bei sinngemäßen Zitaten überhaupt nie Seitenzahlen angegeben werden müssen, wie es eine oft gehörte Missinterpretation der APA-Zitierweise in nicht-psychologischen Disziplinen annimmt: Sobald sich sinngemäße Zitate auf mehrere Seiten oder auf eine Stelle auf einer bestimmten Seite beziehen, sind diese Seitenzahlen entsprechend anzugeben. Dies gilt zumindest in allen Geistes- und Sozialwissenschaften mit Ausnahme der empirischen Psychologie. | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | ||

| + | <p class="box-header">'''Nebenregel 3'''</p> | ||

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Sinngemäße Zitate sind auch keine „Zusammenfassungen“ der Texte anderer, wie auch oft in Lehrbüchern fälschlicher Weise nachzulesen ist. Dabei handelt es sich allenfalls um Exzerpte, und diese sind lediglich als Vorstufe der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit zu betrachten. Selbstverständlich sind Zusammenfassungen fremder Positionen in ausnahmslos eigenen Worten möglich, aber dann ist dies gleich zu Beginn der Zusammenfassung klar anzugeben (etwa: „Im Folgenden fasse ich Habermas‘ Kritik des Fernsehens zusammen:“). | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | ||

| + | <p class="box-header">'''Nebenregel 4'''</p> | ||

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Der Quellenverweis mit „Vgl.“, welcher hauptsächlich in den Geisteswissenschaften Verwendung findet, in der Psychologie eine spezielle Bedeutung hat und in den Naturwissenschaften praktisch nicht verwendet wird, sollte immer ‚vor Ort‘ des sinngemäßen Zitats platziert, idealerweise bei längeren Sinneinheiten vor der sinngemäßen Wiedergabe oder bei kürzeren Sinneinheiten sofort danach. | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | ||

| + | <p class="box-header">'''Nebenregel 5'''</p> | ||

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Eine Platzierung des „Vgl.“-Quellenverweises am Ende eines Absatzes, der meist aus mehreren Sätzen besteht, oder gar am Ende eines (Unter-)Kapitels ist immer unerlaubt, weil damit für den Leser der Bezug des Quellenverweises auf den Text und das Ausmaß des sinngemäßen Zitats nicht mehr erkennbar ist. Die Diskussion darüber, ob der „Vgl.“-Quellenverweis vor oder nach dem Punkt des letzten Satzes eines Absatzes platziert werden soll („Bezug nur auf den letzten Satz oder den ganzen Absatz“), laufen daher ebenso ins Leere: Warum sollte sich ein sinngemäßes Zitat auf den letzten Satz eines Absatzes beziehen, was ist mit den restlichen Sätzen des Absatzes? | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | ||

| + | <p class="box-header">'''Nebenregel 6'''</p> | ||

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Da bloße Umformulierungen längerer Passagen aus fremden Werken mit einem „Vgl.“-Quellenverweis am Absatzende immer in die Nähe eines Plagiats geraten, ist diese fehlgeleitete Zitierweise generell unerlaubt. (Von einigen Seiten wurde deshalb sogar gefordert, dass sinngemäße, mit „Vgl.“ gekennzeichnete Zitat ganz abzuschaffen.) | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | <div class="spalte-1-2 box-framed box-blau"> | ||

| + | <p class="box-header">'''Nebenregel 7'''</p> | ||

| + | <div class="box-content"> | ||

| + | Aus der Fehldeutung des indirekten Zitierens als bloße „Umformulierungstechnik“ folgt die Irrlehre: Sobald von einem Textteil eines fremden Werks einige wenige Wörter (oder sogar nur ein Wort) ersetzt wurden, sei ein direktes (wörtliches) Zitat nicht mehr möglich, und deshalb müsse indirekt (sinngemäß) zitiert werden. Das ist Unsinn: Vielmehr ist die Technik von vornherein sinnlos und es ist unerlaubt, nur einige wenige Wörter eines fremden Textteils zu ersetzen. | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

| + | </div> | ||

Eine Regel der Art, wie viele Wörter ersetzt oder Sätze umgeschrieben sein müssen, damit man von einem korrekt sinngemäßen Zitat sprechen kann, kann es daher nicht geben, weil schon die der vermeintlichen Regel zugrunde liegenden Annahmen falsch sind. | Eine Regel der Art, wie viele Wörter ersetzt oder Sätze umgeschrieben sein müssen, damit man von einem korrekt sinngemäßen Zitat sprechen kann, kann es daher nicht geben, weil schon die der vermeintlichen Regel zugrunde liegenden Annahmen falsch sind. | ||

| Zeile 118: | Zeile 192: | ||

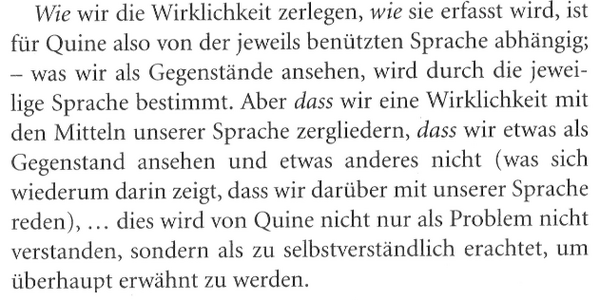

Im Buch „Das Jenseits der Philosophie“ des österreichischen Philosophen Josef Mitterer steht auf S. 25: | Im Buch „Das Jenseits der Philosophie“ des österreichischen Philosophen Josef Mitterer steht auf S. 25: | ||

| − | + | [[Datei:Mitterer-sinngemaesses-zitat.png|none|thumb|600px]] | |

Ein korrektes sinngemäßes (indirektes) Zitat dieser Stelle könnte nun etwa so aussehen: | Ein korrektes sinngemäßes (indirektes) Zitat dieser Stelle könnte nun etwa so aussehen: | ||

| + | <blockquote> | ||

Mitterer (vgl. 1993, S. 25) kritisiert an Quine, dass auch er nicht die Grundannahme hinterfragt, dass es eine Unterscheidung zwischen Sprache und Wirklichkeit gibt – und zwar dergestalt, dass wir mit der Sprache die Wirklichkeit in irgendeiner Form ein- und aufteilen. Mitterer zufolge wird das bei Quine an keiner Stelle problematisiert. | Mitterer (vgl. 1993, S. 25) kritisiert an Quine, dass auch er nicht die Grundannahme hinterfragt, dass es eine Unterscheidung zwischen Sprache und Wirklichkeit gibt – und zwar dergestalt, dass wir mit der Sprache die Wirklichkeit in irgendeiner Form ein- und aufteilen. Mitterer zufolge wird das bei Quine an keiner Stelle problematisiert. | ||

| + | </blockquote> | ||

== Fußnoten == | == Fußnoten == | ||

<references /> | <references /> | ||

| + | |||

| + | [[Category:Stichwörter]] | ||

Aktuelle Version vom 21. April 2022, 13:44 Uhr

Textinhalt

Ein Zitat ist die Wiedergabe (Anführung) eines fremden Werks oder Werkteils (meist eines Texts, aber es gibt auch Zitate in der Musik, in der Architektur usw.).

Sinn des Zitierens

Warum sollen wir überhaupt zitieren? Was ist der Sinn des Zitierens?

„Der Sinn des Zitierens […] ist, …

- … dass Ihr/e Leser/in bei jedem Satz in Ihrem Text Ihre Ideen und Formulierungen von den Ideen und Formulierungen anderer („geistiges Eigentum“, das zitiert werden muss) unterscheiden kann.

- … dass Sie die Ideen und Formulierungen von anderen korrekt wiedergeben (dass Sie z.B. jemandem nicht eine Auffassung unterjubeln, die er/sie gar nicht vertritt).

- … dass Sie – quasi wie im Blockchain-Denken – auf dem aufbauen, was schon da ist, was schon gedacht/konzipiert/erforscht wurde (die Basis der Wissenschaft ist immer der aktuelle Stand der Forschung – das ist eine wichtige Regel guter wissenschaftlicher Praxis).

- … dass Sie (etwa für Österreich) Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zur Verpflichtung zur Quellenangabe einhalten und Definitionen im Universitätsgesetz zum Plagiat anerkennen.“[1]

Jan Sramek bemerkt:

„Das Zitat dient also folgenden Zwecken:

- Kenntlichmachung der Urheberschaft der geistigen Arbeit anderer; […]

- Vermeidung von Plagiaten; […]

- Ermöglichung des raschen Auffindens der Quellen, auf die Bezug genommen wird.“[2]

Ein Zitat, so könnte man auch sagen, sichert die korrekte Bezugnahme, stellt die Verbindung zwischen Text und Autor sicher.

Wenn Zitate der Vermeidung von Plagiaten dienen, kann man fragen: Was wäre denn an einem Plagiat so schlimm? Und die Antwort lautet: Plagiate können erstens den Wissenschaftsfortschritt behindern (man stelle sich nur einmal vor, jede ‚neue‘ Studie zum Corona-Virus wäre ein Plagiat einer älteren). Durch Plagiate können zweitens Fehler unerkannt bleiben, nicht korrigiert und somit weitergegeben werden. Plagiate können drittens dazu führen, dass in der Wissenschaft nicht die Urheber von Ideen und Formulierungen, sondern deren Abschreiber Karrieren machen. Plagiate betrügen im Wissenschaftssystem viertens und quasi übergeordnet immer den Plagiierten ideell: Das Ziel wissenschaftlichen Publizierens ist nicht der ökonomische Profit, sondern die Wahrnehmungssteigerung innerhalb – allenfalls auch außerhalb – der ‚scientific community‘. Der Plagiator bringt den Plagiierten um diese Wahrnehmungssteigerung und folglich um den Reputationsgewinn.[3]

Grundformen des Zitats

Nicht alle Wissenschaftsdisziplinen unterscheiden zwischen einem wörtlichen und einem sinngemäßen Zitat. Wörtliche, unter Anführungszeichen gesetzte Zitate spielen etwa in der Mathematik so gut wie keine Rolle. In vielen naturwissenschaftlichen und technischen Fächern treten sie nur selten auf. Zum Unter-Anführungszeichen-Setzen von Gesetzesnormen und Judikatur in der Rechtswissenschaft gibt es derzeit keine einheitliche Position. Die folgenden Ausführungen gelten also nur für jene Fachrichtungen, die diese Unterscheidung treffen. Diese sind vor allem die Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften.

Wörtliches Zitat, auch direktes Zitat

Hauptregel 1

Aus der Literatur wörtlich übernommene Textteile müssen in der eigenen Arbeit immer in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden und/oder optisch sonst wie klar gekennzeichnet, das heißt vom selbst verfassten Text deutlich erkennbar abgehoben werden. Das öffnende Anführungszeichen ist unmittelbar vor dem übernommenen Text, das schließende Anführungszeichen unmittelbar nach dem übernommenen Text zu platzieren, häufig wird dies nach einem Punkt sein.

Nebenregel 1

Es muss in jedem Fall von der Sache, dem Thema her sinnvoll sein, Textteile aus der Literatur wörtlich zu übernehmen. Es muss sich also in jedem Fall um eine „markante“ Stelle handeln, die der Zitation und Hervorhebung wert ist. „Notorisches Wissen“ (bekannte Sachverhalte – die Grenzziehung ist mitunter schwierig und letztlich eine Einzelfall-Entscheidung) ist nicht zu zitieren, weder wörtlich noch sinngemäß. Die Funktion des direkten Zitats ist immer auch die Auseinandersetzung mit dem Wortlaut des Zitierten: im Sinne einer Zustimmung oder einer Kritik. Eine bloße Aneinanderreihung von direkten und sinngemäßen Zitaten in der eigenen Arbeit muss vermieden werden.

Nebenregel 2

Im Zitatinhalt Ihres direkten Zitats darf andere Literatur weder wörtlich noch sinngemäß zitiert werden. Ihr direktes Zitat aus dem Werk LUHMANN 1984, xxx darf also kein „(MATURANA 1982, 17)“ oder „(vgl. SPENCER BROWN 1969)“ enthalten. Ein direktes Zitat ist in der Regel auch dann zu unterlassen, wenn im für die Wiedergabe vorgesehenen Textteil andere Autoren und deren Positionen angeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass es sich durchwegs um ‚genuinen‘ Fremdtext handelt, der übernommen wird, der also – juristisch gesprochen – „Schöpfungshöhe“ aufweist, also als eigentümliche geistige Schöpfung des Fremdautors gesehen werden kann.

Nebenregel 3

Kommen in den wörtlich übernommenen Textteilen dennoch doppelte Anführungszeichen vor – etwa zur Hervorhebung eines Ausdrucks oder zur Wiedergabe direkter Rede, so sind diese im direkten Zitat in einfache Anführungszeichen zu setzen. Es gibt keine doppelten Anführungszeichen innerhalb doppelter Anführungszeichen.

Nebenregel 4

Fehler in der Rechtschreibung, Grammatik und Stilistik in den vom Fremdautor übernommenen Textteilen müssen übernommen werden, weil wörtliche Zitate ohne Ausnahme wörtlich sind („wortwörtlich“). Fehler sollen aber innerhalb des Zitats mit einer Anmerkung wie etwa [sic] oder (sic) oder einer sonstigen klaren Notation (wie etwa: „(Fehler im Original)“) versehen werden. Siehe auch Nebenregel 5.

Nebenregel 5

Eigene Anmerkungen innerhalb von wörtlich übernommenen Textteilen sind möglich, müssen aber auch mit (…) oder […] oder einer sonstigen klaren Notation gekennzeichnet werden. Auch eigene optische Hervorhebungen und Kennzeichnungen von Textteilen (etwa in fett oder kursiv) sind beim direkten Zitat erlaubt, allerdings muss ausnahmslos ‚vor Ort‘, also nach der Kennzeichnung in einer Anmerkung darauf hingewiesen werden.

Nebenregel 6

Auslassungen bei wörtlich übernommenen Textteilen sind möglich, müssen aber mit (…) oder […] oder einer sonstigen klaren Notation gekennzeichnet werden.

Nebenregel 7

Eigene Übersetzungen fremdsprachiger wörtlich übernommener Textteile sind ebenfalls möglich, auf eigene Übersetzungen ist hinzuweisen und im Idealfall sollte das Original ebenso zitiert werden. Bei fremden Übersetzungen ist der Name des Übersetzers anzugeben.

Die Hauptregel 1 gilt auch für Einzelsätze und Halbsätze: „In jedem Lehrbuch zum korrekten wissenschaftlichen Arbeiten steht, dass wörtliche Zitate mit Anführungszeichen kenntlich zu machen sind. Das gilt auch für einzelne Sätze, ja für Halbsätze. Ich habe das extra noch einmal in zehn Anleitungsbüchern nachschauen lassen.“ (Wolfang Löwer im Interview mit „Der Zeit“, 2011, hinter Bezahlschranke, daher zitiert nach https://vroniplag.wikia.org/de/wiki/Forum:VroniPlag_und_die_Plagiatsdefinition).

Aus der Hauptregel 1 folgt nicht, dass es die Entscheidung des Verfassers ist, ob er wörtlich übernommene Textteile in Anführungszeichen setzt oder nicht. Die Regel bedeutet nicht, dass Anführungszeichen nur dann gesetzt werden müssen, wenn der Verfasser eine wörtliche Übernahme als direktes Zitat kennzeichnen will. Vielmehr gilt: Wann immer überhaupt Textteile aus der Literatur wörtlich übernommen werden, muss dies mit doppelten Anführungszeichen und/oder optisch sonst wie klar gekennzeichnet werden.

Eine Grenze ‚nach unten‘, ab wie vielen Wörtern oder Zeichen keine Anführungszeichen erforderlich seien, gibt es evidenter Weise nicht. Entscheidend ist immer, ob Textteile aus der Literatur übernommen wurden oder nicht. Wenn ja, sind diese durch Anführungszeichen und/oder sonst wie zu kennzeichnen.

Umgekehrt gibt es keine Grenze ‚nach oben‘, die festlegt, wie lang ein direktes Zitat maximal sein darf. Klarerweise sollte sich das direkte Zitat auf die Länge eines Absatzes (einiger Zeilen) beschränken, längere direkte Zitate müssen vom Inhalt her gerechtfertigt sein.

In der Psychologie werden bei mehr als 40 Wörtern eines wörtlichen Zitats nach der DGPs[4] Blockzitate als eigener Absatz ohne Anführungszeichen formatiert. Natürlich werden davor Autor und Jahr angegeben und am Ende des Blockzitats, also nach dem Punkt, wird in Klammern die Seitenzahl angegeben (S. XXX bzw. S. XXX-YYY).

Sehr geringe „Umformulierungen“ eines fremden Textes – etwa einige Wörter in einem mehrzeiligen Absatz, wobei der Rest unverändert bleibt – würden den Verfasser nicht von der Pflicht entbinden, die wörtlich übernommenen Textteile in doppelte Anführungszeichen zu setzen. Allerdings entspricht diese Praxis des Umformulierens und Synonym-Ersetzens ohnehin nicht mehr aktuellen wissenschaftlichen Standards und sollte daher unbedingt unterlassen werden.

Eine Ausnahme von der Hauptregel 1 ist gelebte Praxis in der juristischen Zitierweise: Gesetzestexte werden häufig wörtlich übernommen, aber nicht in doppelte Anführungszeichen gesetzt oder optisch sonst wie klar gekennzeichnet. In der der juristischen Zitierweise genügt häufig die Quellenangabe einet Gesetzesstelle, etwa „nach § 89 UG“ oder „gemäß § 89 UG“ oder „§ 89 UG zufolge“. Es folgen dann sehr häufig wörtliche Wiedergaben von Gesetzesstellen ohne Anführungszeichen. Auch in Kommentaren zu Gesetzen sind solche wörtlichen Wiedergaben von Normtexten ohne Anführungszeichen weit verbreitet. Diese Zitierweise ist auch beim Zitieren von Rechtsprechung (Judikatur) häufig anzutreffen. Neben den Quellenangaben (dann meist im Fußnotentext) wird manchmal der Konjunktiv 1 zur Kennzeichnung des ansonsten wörtlich übernommenen Textes verwendet. Diese spezielle Zitierweise der Juristen (https://vroniplag.wikia.org/de/wiki/Forum:Spezielle_Zitierweise_bei_Juristen%3F) gilt je nach Fachmeinung als sogar sinnvoll und wünschenswert, indifferent betrachtete gelebte Praxis, mehr oder weniger geduldete Praxis, geduldetes Übel oder explizites Fehlzitat. Eine facheinheitliche Auffassung hat sich bislang nicht durchgesetzt. Beim österreichischen Juristen Ferdinand Kerschner ist etwa zu lesen:

„Bisweilen wird es erforderlich sein, Rechtsvorschriften im Text oder in einer Fußnote wörtlich zu zitieren [Anm.: im Original zwei Mal gesperrt gedruckt]. Dabei gelten dieselben Regeln wie beim wörtlichen Literaturzitat. Die Gesetzstelle ist immer unter Anführungszeichen zu setzen.“ (Kerschner 19933, S. 143)

Eine weitere Ausnahme von der Hauptregel 1 liegt mit der numerischen Zitierweise in den Naturwissenschaften, den technischen Wissenschaften und der Medizin vor: Hier sind nicht nur doppelte Anführungszeichen nahezu vollkommen ungebräuchlich, es gibt auch keine Unterscheidung zwischen wörtlichem und sinngemäßem Zitat. Auf Literatur, die grundsätzlich in eigenen Worten wiedergegeben wird, wird mit Zahlen wie [4], [13] etc. oder Kürzel wie [LUH93], [WEI17] etc. verwiesen. Wörtlich übernommene Textteile werden oft als Mottos dem eigenen Text vorangestellt und entsprechend abgehoben, selten finden sie sich im eigenen Fließtext.

Beispiel für ein wörtliches (direktes) Zitat

Im Buch „Das Jenseits der Philosophie“ des österreichischen Philosophen Josef Mitterer steht auf S. 37:

Ein korrektes wörtliches (direktes) Zitat dieser Stelle könnte nun etwa so aussehen:

„In Frage steht, wie die Beziehung, das Verhältnis, der Zusammenhang, [sic] zwischen Sprache und Realität beschaffen sind [sic], aber nicht, dass unterschieden werden muss zwischen Sprache und Realität, Beschreibung und Objekt […].“

(Es folgt eine Quellenangabe je nach Zitierweise: Autor-Jahr oder Fußnote; unübliche Zitatform in der numerischen Zitierweise.)

Kürzungen (Auslassungen), die nicht sinnentstellend sind, sind zulässig. Ebenso sind vermutete oder tatsächliche Fehler zu kennzeichnen. Wichtig ist, dass der Kontext des direkten Zitats in jedem Fall korrekt wiedergegeben wird. Das direkte Zitat darf niemals aus dem Kontext gerissen werden. Im vorliegenden Fall beschreibt Josef Mitterer die Grundannahme unseres Philosophierens, derer zu Folge – Mitterers Auffassung nach – dualistisch zwischen Sprache und Realität unterschieden wird. Das direkte Zitat könnte daher etwa eingeleitet werden mit den Worten:

Josef Mitterer beschreibt eine Grundannahme allen dualistischen Philosophierens wie folgt: Das wörtliche Zitat ist damit in den richtigen Kontext eingebettet und wird etwa im Folgenden der eigenen Kritik zugänglich.

Sinngemäßes Zitat, auch indirektes Zitat (unpassend auch: „inhaltliches Zitat“)

Hauptregel 1

Ein sinngemäßes Zitat ist die Wiedergabe einer Idee, eines Gedankenkerns eines anderen Autors in ausnahmslos eigenen Worten, Satzteilen und Sätzen. Es darf nicht als „Umformulierung“ oder „Umschreibung“ des Originals missdeutet werden und schon gar nicht mit Wiedergabe in indirekter Rede verwechselt werden. Es werden keine Anführungszeichen verwendet. Anfang und Ende eines sinngemäßen Zitats müssen deshalb durch die Platzierung der Quellenangabe mit „Vgl. N.N.“ klar und unmissverständlich markiert werden.

Nebenregel 1

Ein bloßes „Umschreiben“ von Textteilen anderer Autoren – eigenhändig oder mit Paraphrasier-Software – ist nicht erlaubt, verfehlt den Sinn wissenschaftlichen Zitierens und konstituiert in keinem Fall ein sinngemäßes Zitat. Paraphrasen bzw. Paraphrasierungen im so verstandenen Sinne sind keine gute wissenschaftliche Praxis. Sinngemäß Zitieren bedeutet immer, den Sinn, die Idee einer Textpassage eines anderen Autors zu erfassen. Dies schließt eine bloße Synonym-Ersetzung, also eine Arbeit auf rein redigierender und syntaktischer Ebene von vornherein aus.

Nebenregel 2

Sinngemäße Zitate können sich auf ganze Werke beziehen, wie etwa in diesem Beispiel: „Die Anwendung des Autopoiesis-Begriffs auf soziale Systeme (vgl. LUHMANN 1984) ist umstritten.“ Aus dieser Nebenregel folgt nicht, dass bei sinngemäßen Zitaten überhaupt nie Seitenzahlen angegeben werden müssen, wie es eine oft gehörte Missinterpretation der APA-Zitierweise in nicht-psychologischen Disziplinen annimmt: Sobald sich sinngemäße Zitate auf mehrere Seiten oder auf eine Stelle auf einer bestimmten Seite beziehen, sind diese Seitenzahlen entsprechend anzugeben. Dies gilt zumindest in allen Geistes- und Sozialwissenschaften mit Ausnahme der empirischen Psychologie.

Nebenregel 3

Sinngemäße Zitate sind auch keine „Zusammenfassungen“ der Texte anderer, wie auch oft in Lehrbüchern fälschlicher Weise nachzulesen ist. Dabei handelt es sich allenfalls um Exzerpte, und diese sind lediglich als Vorstufe der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit zu betrachten. Selbstverständlich sind Zusammenfassungen fremder Positionen in ausnahmslos eigenen Worten möglich, aber dann ist dies gleich zu Beginn der Zusammenfassung klar anzugeben (etwa: „Im Folgenden fasse ich Habermas‘ Kritik des Fernsehens zusammen:“).

Nebenregel 4

Der Quellenverweis mit „Vgl.“, welcher hauptsächlich in den Geisteswissenschaften Verwendung findet, in der Psychologie eine spezielle Bedeutung hat und in den Naturwissenschaften praktisch nicht verwendet wird, sollte immer ‚vor Ort‘ des sinngemäßen Zitats platziert, idealerweise bei längeren Sinneinheiten vor der sinngemäßen Wiedergabe oder bei kürzeren Sinneinheiten sofort danach.

Nebenregel 5

Eine Platzierung des „Vgl.“-Quellenverweises am Ende eines Absatzes, der meist aus mehreren Sätzen besteht, oder gar am Ende eines (Unter-)Kapitels ist immer unerlaubt, weil damit für den Leser der Bezug des Quellenverweises auf den Text und das Ausmaß des sinngemäßen Zitats nicht mehr erkennbar ist. Die Diskussion darüber, ob der „Vgl.“-Quellenverweis vor oder nach dem Punkt des letzten Satzes eines Absatzes platziert werden soll („Bezug nur auf den letzten Satz oder den ganzen Absatz“), laufen daher ebenso ins Leere: Warum sollte sich ein sinngemäßes Zitat auf den letzten Satz eines Absatzes beziehen, was ist mit den restlichen Sätzen des Absatzes?

Nebenregel 6

Da bloße Umformulierungen längerer Passagen aus fremden Werken mit einem „Vgl.“-Quellenverweis am Absatzende immer in die Nähe eines Plagiats geraten, ist diese fehlgeleitete Zitierweise generell unerlaubt. (Von einigen Seiten wurde deshalb sogar gefordert, dass sinngemäße, mit „Vgl.“ gekennzeichnete Zitat ganz abzuschaffen.)

Nebenregel 7

Aus der Fehldeutung des indirekten Zitierens als bloße „Umformulierungstechnik“ folgt die Irrlehre: Sobald von einem Textteil eines fremden Werks einige wenige Wörter (oder sogar nur ein Wort) ersetzt wurden, sei ein direktes (wörtliches) Zitat nicht mehr möglich, und deshalb müsse indirekt (sinngemäß) zitiert werden. Das ist Unsinn: Vielmehr ist die Technik von vornherein sinnlos und es ist unerlaubt, nur einige wenige Wörter eines fremden Textteils zu ersetzen.

Eine Regel der Art, wie viele Wörter ersetzt oder Sätze umgeschrieben sein müssen, damit man von einem korrekt sinngemäßen Zitat sprechen kann, kann es daher nicht geben, weil schon die der vermeintlichen Regel zugrunde liegenden Annahmen falsch sind.

Eine Obergrenze für die Länge eines sinngemäßen Zitats gibt es aus demselben Grund nicht. Allerdings werden die (in der Praxis selten vorkommenden!) Zusammenfassungen von Positionen anderer Autoren in ausnahmslos eigenen Worten kaum einmal mehr als einige Zeilen ausmachen.

Der Einsatz sinngemäßer Zitate und die Quellenangabe mit „Vgl.“ sind in den Naturwissenschaften, den technischen Wissenschaften und der Medizin vollkommen ungebräuchlich. Dieser Eintrag bezieht sich daher nur auf die Sozial-, Kultur-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaften sowie mit Einschränkungen auf die Rechtswissenschaft.

Allerdings tritt auch in den Naturwissenschaften, den technischen Wissenschaften und der Medizin zunehmend das Phänomen auf, dass Verweise der Art [4], [13], [LUH93] oder [WEI17] an Absatz- oder gar (Unter-)Kapitelenden positioniert werden, sodass auch hier für den Leser der Bezug des Quellenverweises auf den Umfang des Texts oberhalb des Verweises nicht mehr erkennbar ist.

Beispiel für ein sinngemäßes (indirektes) Zitat

Im Buch „Das Jenseits der Philosophie“ des österreichischen Philosophen Josef Mitterer steht auf S. 25:

Ein korrektes sinngemäßes (indirektes) Zitat dieser Stelle könnte nun etwa so aussehen:

Mitterer (vgl. 1993, S. 25) kritisiert an Quine, dass auch er nicht die Grundannahme hinterfragt, dass es eine Unterscheidung zwischen Sprache und Wirklichkeit gibt – und zwar dergestalt, dass wir mit der Sprache die Wirklichkeit in irgendeiner Form ein- und aufteilen. Mitterer zufolge wird das bei Quine an keiner Stelle problematisiert.

Fußnoten

- ↑ https://www.law.tuwien.ac.at/Sinn_des_Zitierens_V_1_2.pdf

- ↑ JAHNEL, Dietmar/SRAMEK, Jan (2017): NZR2. Neue Zitierregeln. Wien: Jan Sramek, S. 4.

- ↑ Mein Dank an Hans Pechar für die Idee zu Punkt 4.

- ↑ DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR PSYCHOLOGIE (DGPs) (Hg.) (20195): Richtlinien zur Manuskriptgestaltung. Unter Mitarbeit von Jan Pfetsch. Göttingen: Hogrefe.