Autorschaft

Die Autorschaft hat jemand inne, der Autor (lat. auctor: Urheber, Schöpfer) eines Werks ist. Das Konzept der Autorschaft in seiner derzeit dominanten Bedeutung (Urheber mit Recht an seinem geistigen Eigentum, also mit Urheberrechten) ist eng verknüpft mit dem des geistigen Eigentums (seit ca. 1730) und mit der Entstehung des modernen Urheberrechts ebenfalls im 18. Jahrhundert.

In den Sozial- und Geisteswissenschaften gibt es immer noch monographische Publikationen von Einzelautor/inn/en. In den Natur- und technischen Wissenschaften sind Publikationen mit Einzelautor/inn/en sehr selten; meist werden Forschergruppen angeführt, wobei der oder die Erstgenannte die wichtigste Forschungsleistung erbracht haben soll.

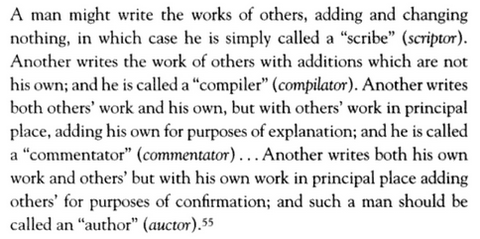

Masterarbeiten und Doktorarbeiten von mehreren Autor/inn/en sind in Österreich eher selten, aber nicht prinzipiell unmöglich, solange klar ausgewiesen wird, welch/e/r Autor/in welche Kapitel verfasst hat. Das Konzept der Autorschaft ist seit Jahrhunderten im Wandel. So gab es im Mittelalter etwa mehrere „Schreibrollen“. Der Philosoph und Franziskaner Bonaventura berichtete im 13. Jahrhundert von vier Typen von Schreiber/inn/en:[1]

Durch die Zunahme kollaborativ erstellter Texte (Wikipedia, auch dieses Wiki) ändert sich das Konzept der Autorschaft derzeit erneut.

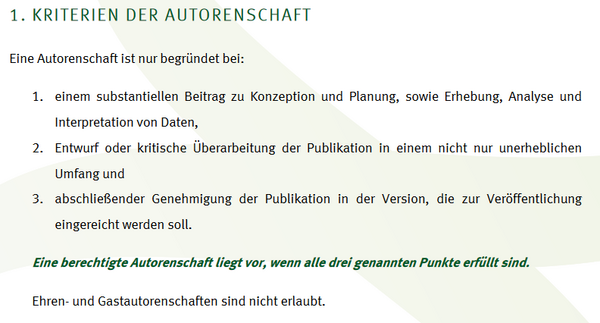

Die gute Autorschafts- und Publikationspraxis ist Teil der guten wissenschaftlichen Praxis. Eine Richtlinie zur Autorschaft und guten Publikationspraxis der medizinischen Fakultät der Universität Münster normiert etwa:[2]

Eine Autorschaft an einem Werk schließt nicht aus, dass andere Personen den Autor/die Autorin unterstützt haben: etwa beim Korrektorat/Lektorat, bei der statistischen Datenauswertung oder bei der Erstellung von Graphiken. Diese anderen Personen sind dann jedoch im Dankwort unbedingt anzuführen. Die Eigenleistung des Verfassers/der Verfasserin soll dabei aber immer noch erheblich sein, weil ansonsten ja keine Rechtfertigung der Autorenschaft vorliegt.[3]

TIPP: Erlaubter Anteil der Mitwirkung Dritter am eigenen Werk

- Einige Universitäten und Hochschulen erlauben bereits kein Korrektorat/Lektorat Dritter mehr. Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall.

- Lesen Sie, was in der Eigenständigkeitserklärung steht (Eidesstattliche Versicherung).

- Geben Sie dritte Personen an, die Ihnen geholfen haben.

- Beachten Sie dabei aber stets, dass der deutliche Hauptanteil der Arbeit an ihrem Werk von Ihnen geleistet worden sein muss.

Gegen das Prinzip der Autorschaft verstößt Ghostwriting, aber auch substanzielle Hilfe aus dem eigenen Familien- oder Freundeskreis, die in der Fachliteratur als „Assignment Outsourcing“ bezeichnet wird und ohne Zweifel den akademischen Täuschungshandlungen zuzuordnen ist.

Fußnoten

- ↑ Burrow 1976, zitiert nach EISENSTEIN, Elizabeth L. (20052): The Printing Revolution in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, S. 95. – Im Original bei Bonaventura: “Quadruplex est modus faciendi librum [“Die Art, ein Buch zu machen/herzustellen, ist vierfältig”]): Aliquis enim scribit aliena, nihil addendo vel mutando; et iste mere dicitur scriptor. Aliquis scribit aliena, addendo, sed non de suo; et iste compilator dicitur. Aliquis scribit et aliena et sua, sed aliena tamquam principalia, et sua tamquam annexa ad evidentiam; et iste dicitur commentator, non auctor. Aliquis scribit et sua et aliena, sed sua tamquam principalia, alia tamquam ad confirmationem et talis debet dici auctor.” Mein Dank geht an Kurt Smolak für das Ausheben der Originalquelle.

- ↑ https://www.medizin.uni-muenster.de/fileadmin/einrichtung/fakultaet/forschung/151109_Richtlinien_Publikationen_MFM_Verabschiedet.pdf

- ↑ Siehe etwa die Diskussion hier: https://www.derstandard.at/story/2000103771845/karas-liess-sich-seine-dissertation-von-mitarbeitern-im-eu-buero