Anführungszeichen: Unterschied zwischen den Versionen

| [unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |

HaFu (Diskussion | Beiträge) |

HaFu (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 28: | Zeile 28: | ||

<tr> | <tr> | ||

<td>'''Lehrbuch:'''</td> | <td>'''Lehrbuch:'''</td> | ||

| − | <td class="color-table-1">''' | + | <td class="color-table-1">'''Wörtlich übernommene Texte …'''</td> |

| − | <td class="color-table-1">''' | + | <td class="color-table-1">'''Inhalt und/oder Zweck'''</td> |

| − | <td class="color-table- | + | <td class="color-table-2">'''Sinngemäß Übernommenes:'''</td> |

| − | <td class="color-table-1">''' | + | <td class="color-table-1">'''Inhalt und/oder Zweck'''</td> |

</tr> | </tr> | ||

<tr> | <tr> | ||

| − | <td>Helmut Seiffert, Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 1972 | + | <td>Helmut Seiffert, Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 1972 <br> |

'''''FACH: Philosophie, DE'''''</td> | '''''FACH: Philosophie, DE'''''</td> | ||

<td class="color-table-1">'''Allgemeingültig'''</td> | <td class="color-table-1">'''Allgemeingültig'''</td> | ||

Version vom 16. November 2021, 18:04 Uhr

In der Wissenschaft (wie im Journalismus) werden wörtlich übernommene Textpassagen fremder Autor/inn/en (seltener auch wörtlich aus eigenen älteren Arbeiten übernommene Textpassagen) in der Regel mit doppelten Anführungszeichen gekennzeichnet. Diese Regel gilt für den Autor-Jahr- und den Fußnoten-Zitierstil. Sie ergibt aber dann keinen Sinn, wenn wörtlich übernommene Textpassagen gar nicht gebräuchlich sind, weil die Unterscheidung zwischen wörtlichem und sinngemäßem Zitat ungebräuchlich ist (etwa in der Mathematik, teilweise auch in den Ingenieurwissenschaften, teilweise auch in der Informatik). In der numerischen Zitierweise findet man nur selten Anführungszeichen.

Alternativ oder ergänzend zu Anführungszeichen können zur Kennzeichnung (man spricht auch von Kenntlichmachung) wörtlicher übernommener Textpassagen fremder Autor/inne/en auch typographische und gestalterische Stilmittel verwendet werden, wie etwa Wechsel des Schrifttyps, Wechsel der Schriftgröße, Wechsel des Zeilenabstands oder Einrückung. Längere wörtliche Zitate, die vom Fließtext abgehoben werden, werden auch „Petitzitate“ genannt. Es gibt unterschiedliche Regeln, ab welcher Zeilenanzahl wörtliche Zitate jedenfalls abgehoben werden sollen. Meist handelt es sich um mehr als drei Zeilen.

Das doppelte Anführungszeichen spielt insbesondere in den Sozial- und Geisteswissenschaften eine entscheidende Rolle zur Unterscheidung von fremdem und eigenem geistigen Eigentum: Fremdes geistiges Eigentum muss klar gekennzeichnet werden. Wird auf die Setzung von Anführungszeichen (die Kennzeichnung oder Kenntlichmachung) und auf die Quellenangabe verzichtet, liegt in der Regel ein Plagiat vor. Der Begriff „Anführungszeichen“ wurde im Deutschen erst im 18. Jahrhundert gebräuchlich, wie auch der Begriff „Gänsefüßchen“ (ebenfalls 18. Jahrhundert). Der Begriff „Anführungszeichen“ meint, dass eine Stelle angeführt wird. Vorher war der lateinische Begriff „signum citationis“ gebräuchlich:

Wiedergabe: „Das signum citationis wird gebrauchet, wenn eines andern auctoris Worte anzuführen und von der übrigen Rede zu unterscheiden sind.“ (auctoris: lat. für -> Autor, Schöpfer, Urheber)

Zu Beginn des 18. Jahrhundert handelte es sich wohlgemerkt um eine Interpunktionsregel der übergeordneten Deutschregeln. Die Regel der Setzung von Anführungszeichen entwickelte sich also über eine Deutschregel zur wissenschaftlichen Norm – im Kontext mit dem Aufkommen des Konzepts „geistiges Eigentum“ (ab 1726) und des modernen Urheberrechts (ebenfalls 18. Jahrhundert). In den Lehrbüchern der Hodegetik, einer Vorläufer-Disziplin von dem, was sich heute gute wissenschaftliche Praxis nennt, finden sich noch keine Zitierrichtlinien. Es wird aber bereits mit Anführungszeichen aus älterer Literatur zitiert.

Forschungen haben ergeben, dass die ersten Anführungszeichen in gedruckten Büchern nur wenige Jahrzehnte nach Erfindung des Buchdrucks auftreten.[1] Bereits handgeschriebene mittelalterliche Texte weisen zu Beginn jeder Zeile (!) häufig Doppelhaken auf, die sogenannte Diple. Diese lässt sich bis zu Handschriften aus dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurückverfolgen. Man kann also sagen, es wurde nahezu ‚schon immer‘ Zitiertes gekennzeichnet, auch wenn das „geistige Eigentum“ und das moderne Urheberrecht Errungenschaften des 18. Jahrhunderts sind.

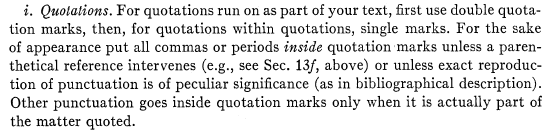

Im „Style Sheet“ der „Modern Language Association“ aus dem Jahr 1951 ist die Verwendung von Anführungszeichen (double quotation marks) bei Zitaten (quotations) etwas umständlich erklärt:[2]

Die Regel zur Setzung von Anführungszeichen bei wörtlich übernommenen Textpassagen fremder Autor/inn/en findet sich in den 1960er und 1970er Jahren bereits in zahlreichen Einführungsbüchern ins wissenschaftliche Arbeiten.

Tabellenüberschrift

| Lehrbuch: | Wörtlich übernommene Texte … | Inhalt und/oder Zweck | Sinngemäß Übernommenes: | Inhalt und/oder Zweck |

| Helmut Seiffert, Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 1972 FACH: Philosophie, DE |

Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig | Allgemeingültig |

Fußnoten

- ↑ CASTELLANI, Giordano (2008): Francesco Filelfo's Orationes et Opuscula (1483/1484). The first example of quotation marks in print? In: Gutenberg-Jahrbuch, 83, S. 52-80.

- ↑ MODERN LANGUAGE ASSOCIATION (MLA) (1951): The MLA Style Sheet. In: PMLA (= Publications of the Modern Language Association of America), April 1951, Jahrgang 66, Heft 3, S. 3-31.